MT-09のユーザー車検に行ってきた。

結果から言うと、思ったよりも簡単!

たしかに最初は戸惑うけど、2回目に行く機会があれば免許更新よりもサクッと終わらせられそうだ。

費用も重量税などコミコミで6,000円くらい。

今回ユーザー車検を受けてみて初めて知ったのが、継続車検なら全国どの運輸支局でも車検を受けられるということ。自動車税を納付している都道府県じゃなくてもOKなのだ。知らんかった。

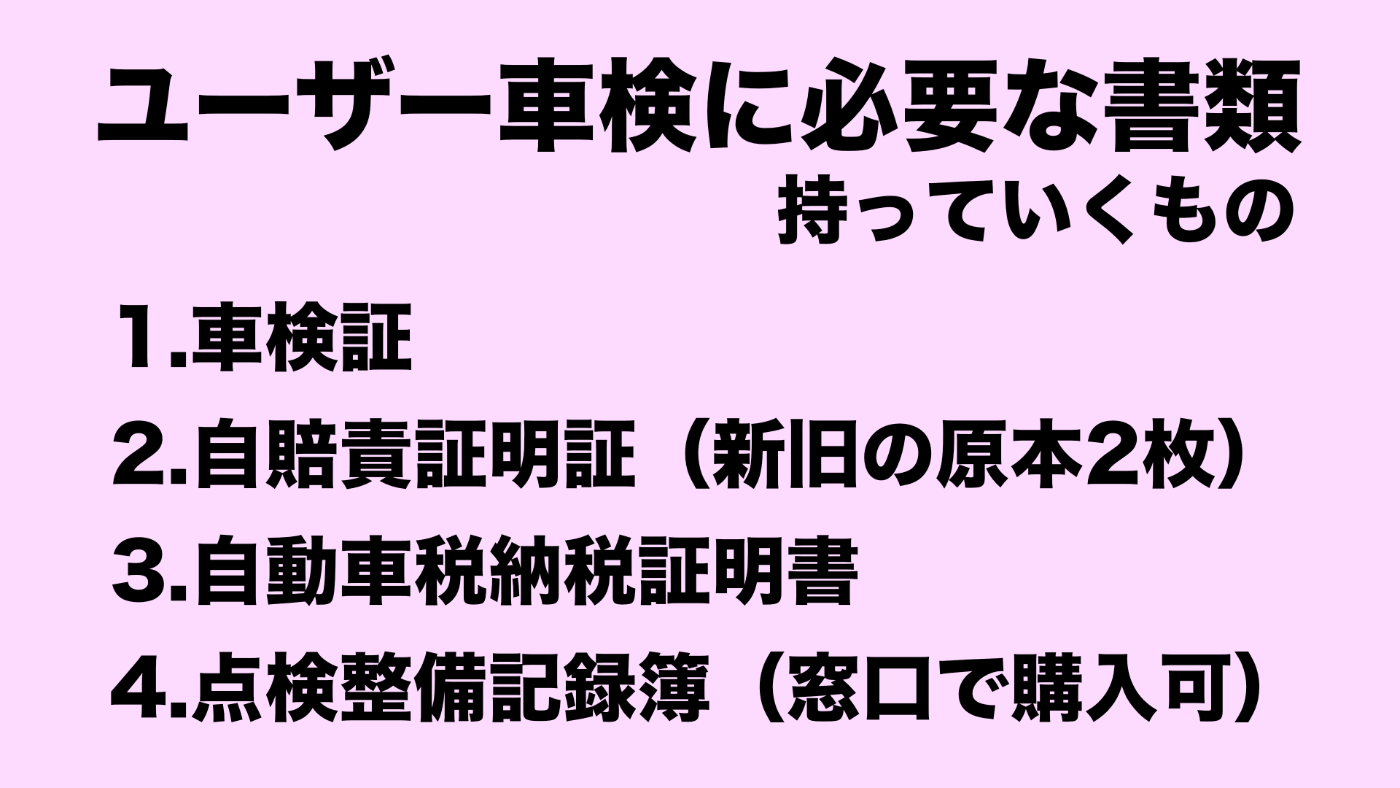

さて、ユーザー車検に行く前に用意する書類だが、継続検査に必要な書類は以下になる。

継続検査に必要な書類を揃える

- 自動車検査証

- 自動車損害賠償責任保険証明書(新・旧どちらも用意)

- 自動車納税証明書

- 点検整備記録簿

- 申請書

- 自動車重量税納付書

そのうち、運輸支局で書き込む書類を省いた持っていく物は以下のもの。

- 自動車検査証

- 自動車損害賠償責任保険証明書(新・旧どちらも用意)

- 自動車納税証明書

- 点検整備記録簿

- はんこ

車検証と自賠責証明証は原本を持っていくこと。

自賠責の更新はバイク屋にやってもらおう。(電話するだけでOK)

自動車税の納付書も忘れずに。

点検整備記録簿はバイク屋で整備してもらっている人ならそれを、無いなら運輸支局の印紙購入窓口で1枚30円で買えるので、それを自分で点検するということもできる。

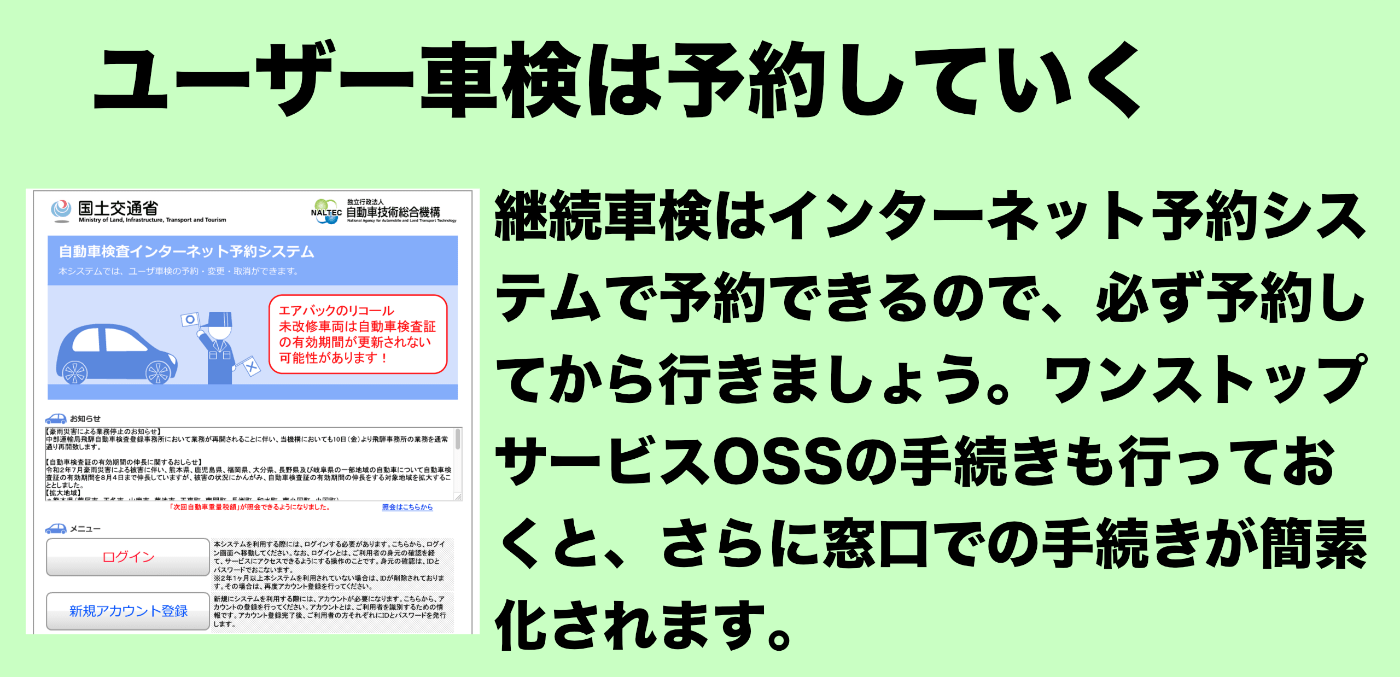

車検の予約をする

必要書類を揃えたらユーザー車検の予約をする。

普通自動車や二輪車は自動車検査インターネット予約システムで予約。軽自動車は軽自動車検査予約システムで予約を行う。

検査の時間帯は午前と午後に分かれていて、運輸支局によって二輪車は午後のラウンドのみになる。季節によっては暑さ対策を忘れずにしていこう。

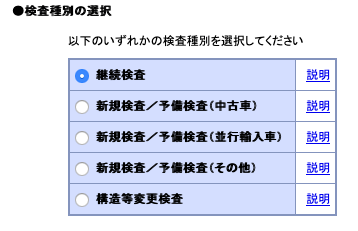

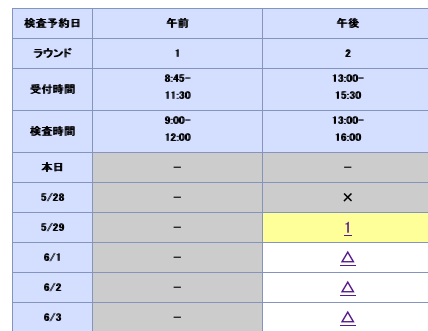

自動車検査の予約システムはこんな感じ。

継続車検を選択して、二輪車か普通車かを選択。

時間帯は運輸支局によって異なる。

田舎の運輸支局だと、二輪車は午後のみ。

受付時間と検査時間はかぶっているので、できるだけ余裕を持って到着したい。

初回は絶対に書類記入や手続きで手間取るので、検査時間ギリギリになることも考えられる。

運輸支局に行く!

ここまでして、やっと運輸支局に行くことになる。

運輸支局でやること

- 記入用紙をもらって書き込む

- 重量税と検査費用を支払って印紙を貼ってもらう

- 検査を受ける

- 書類の確認後に車検シールをもらう

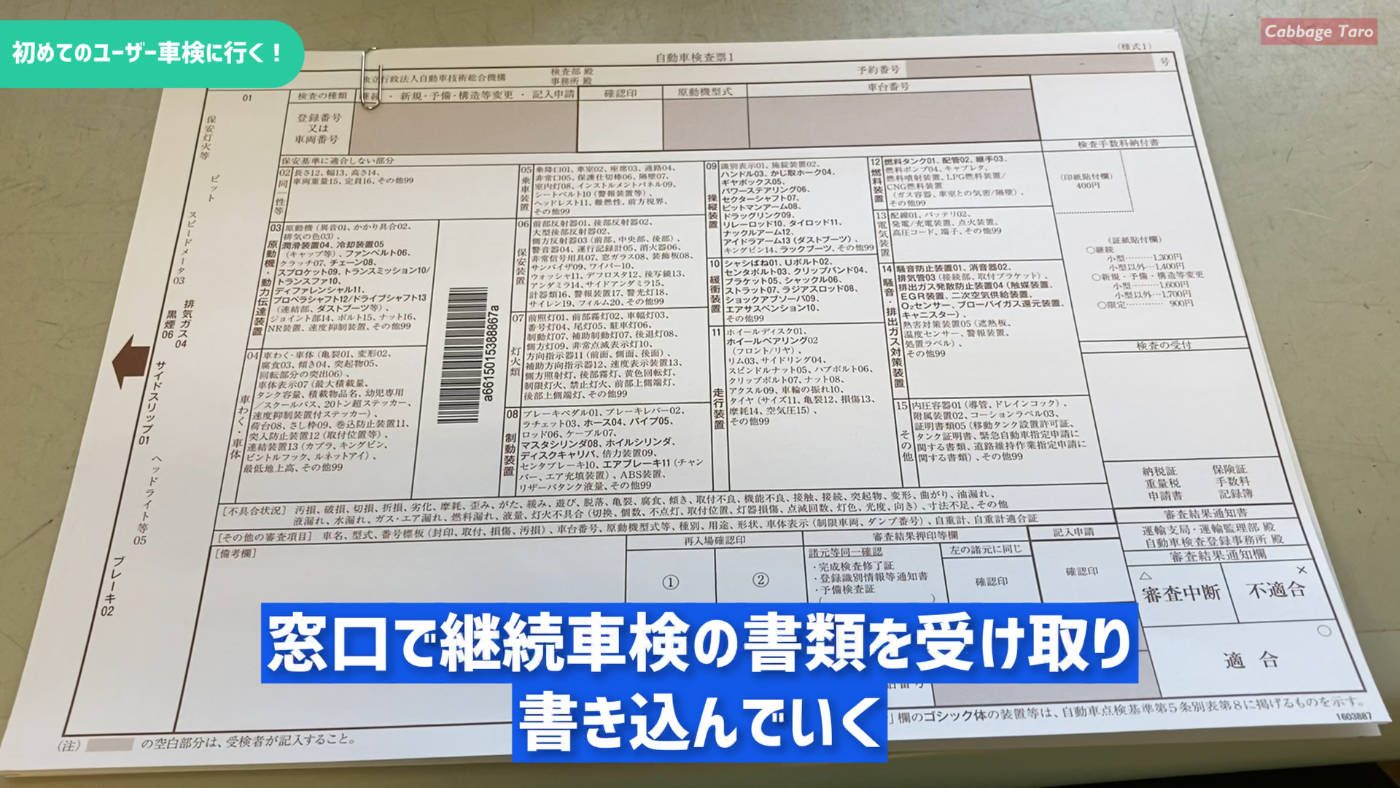

庁舎があるのでそこへ行き、継続車検の窓口を探して「継続車検で予約した○○です、用紙ください」と言えば、記入用紙をもらえるのでそれに書き込んでいく。

書き方は、見本と車検証を参考にして書き込むだけ。

あらかじめ、現在の走行距離のチェックはしておこう。

ボールペンで書く部分と鉛筆で印する部分(マークシート)があるので注意。

といいつつ、自分は気づかずにどっちもボールペンで書いてしまったが、実は大丈夫だった。(窓口のやつのやる気によるらしい)

いよいよ検査を受ける!

二輪の検査はトラックなどと同じレーン。

なんでこんな構造になっているのか謎だけど、おかげで待ち時間が長い。

夏場にユーザー車検は受けたくないかも。

バイクの検査の内容はこんなの

検査は、ハンドル幅や高さのチェック、ライトやウインカーの点灯チェック、ホーン、打音検査、スピードメーター、ブレーキ、光軸テスト(ハイビームのみ)、排ガスチェックだったかな。

バイクの車検で鬼門とされている光軸テストも、ふつーにパス。中華LEDバルブに変えていたんでどうかなー?と心配だったので、すんなり通って逆にびっくり。これはMT-09初期型のリフレクターが優秀だったからかも?

最初はどういう検査があるのかわからないので不安だったけど、それが分かった2回目からはサクッと受けられそう。

あとは書類提出で終わり

ラストの書類チェック。ここで問題発生!

1年前のバイク屋がつけた点検整備記録簿はあったけど、最新の点検整備記録簿がないということで、用意してと言われた。

点検整備記録簿は印紙売り場で売っているので、それを買って自分でつけてもいいらしい。

え?いいのそれ。

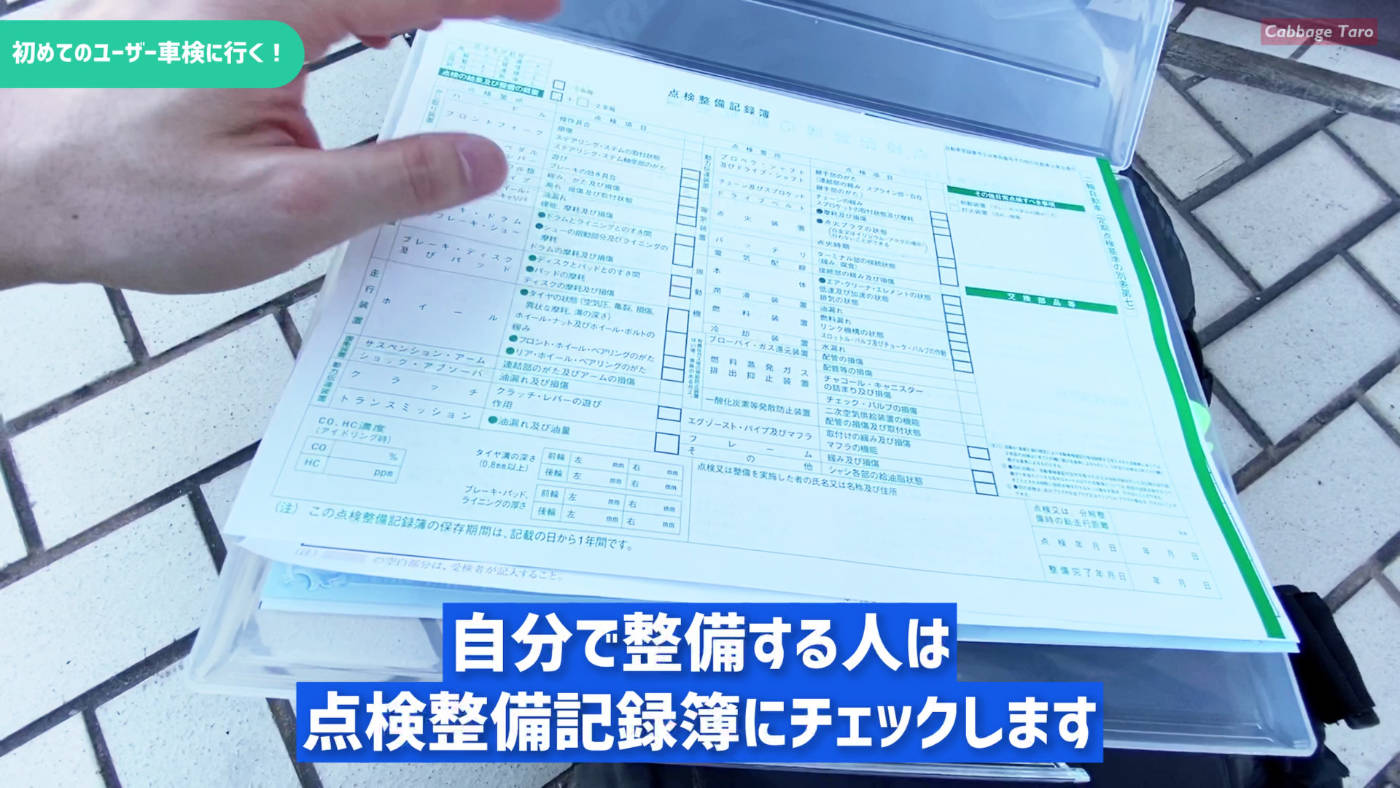

これが点検整備記録簿。

30円で買える。

バイク屋の点検表とほぼ同じ。

PDFで配布もされているので、それをプリントアウトしてもいい。

点検項目をチェックしていき、問題がなければチェック、問題があれば改善して記入する。

それで書類を提出して車検証とシールをもらって終了!

特に消耗品の交換や整備の必要が無いバイクなら、自賠責・検査料・重量税だけで車検を通すことができるので、今回は驚くほど安く車検を通すことができた。

2年に1回のイベントと考えると悪くない。かも。