2年があっという間に過ぎてしまった。

前回の車検を通してからあんまり乗っていないけど、今すぐに手放すつもりも無いので、バイクの車検をユーザー車検で通すことにした。

事前にタイヤ交換とオイル交換は済ませているし、フロントフォークのオイル漏れは研磨したら治まったのでそのままで行けるだろう。

前回は、初めてのユーザー車検だったので勝手がわからなかったが、今回は2回目なので、ちょっとは落ち着いて受けられそうだ。

まずは準備

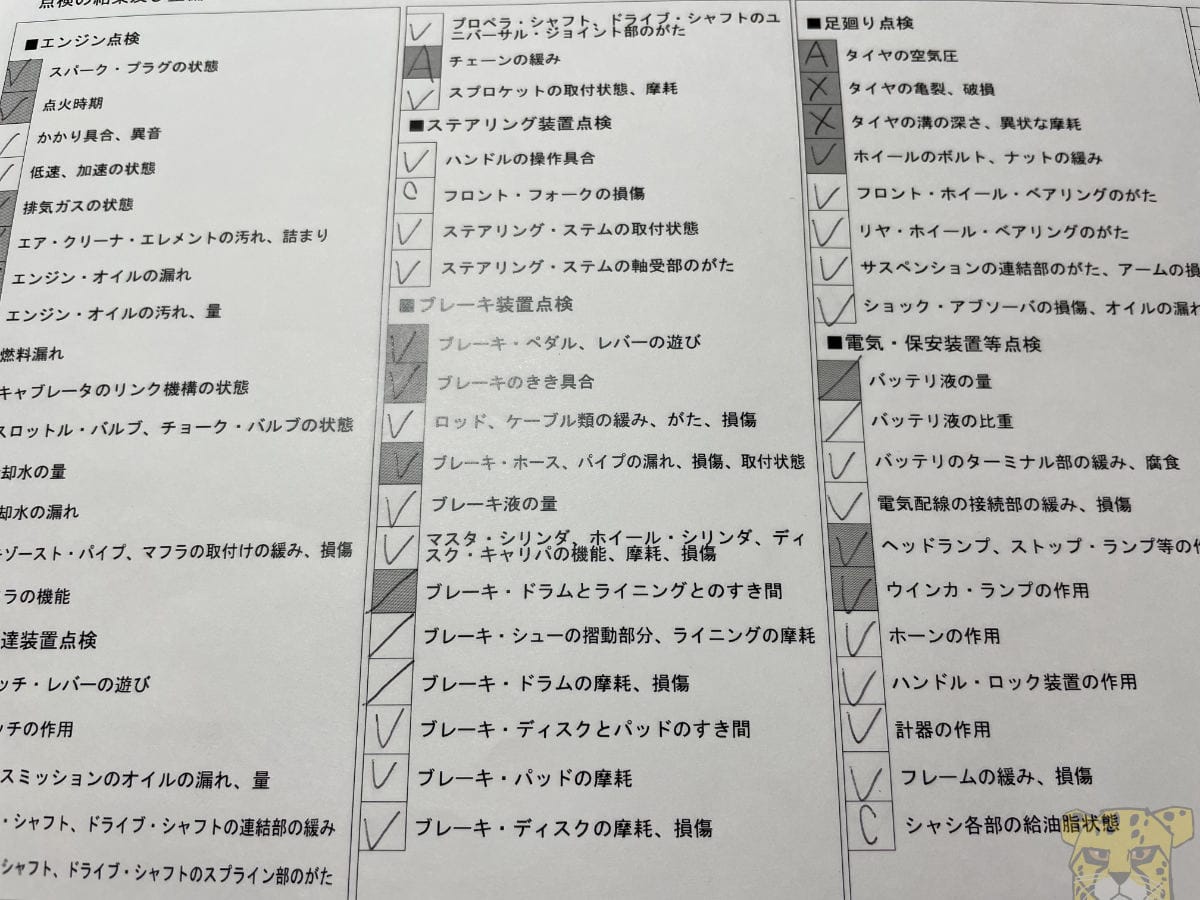

- 点検整備記録簿をネットワークプリントを使ってコンビニでプリントアウト(2枚)

- 自動車税を支払い、領収書を保管する

自賠責の更新は陸運局でできる

次に、自賠責の更新をしようとバイク屋に電話したら、「え?陸運局でも更新できますけど・・・」と困惑した様子。前回の担当者は率先して自賠責の更新を行ってくれたので気が付かなかったが、陸運局で普通にできるようだ。

というわけで、陸運局で更新することにした。

点検整備する

点検整備記録簿に従い点検整備をしていく。

プリントアウトした点検整備記録簿。

1年毎の点検と、2年毎の点検で項目が違う。

車検で落ちるのは光軸テストくらいだが、前回の車検時から何も変更していないので多分大丈夫だろう。

カスタムパーツは取り外すべき?

ちょっと気になったのがリアキャリアやトップボックス(GIVI箱)は取り外したほうがいいのか?ということ。かなり昔はこれはNGだったそうだが、今は取り外せるパーツは「指定部品」として車検に通るようになっている。

例えば、ロングスクリーンやナックルガード、リアキャリアやトップケースなどがこれに該当する。

取り外せるパーツという概念がどこまでなのかさじ加減が良くわからないけど、トップケースならいつでも取り外せるので車両の構造は変更されていないという認識で大丈夫らしい。

今回、試しに大きめのトップケースを取り付けたまま行ってみたが、検査でも一切指摘されることなく通った。検査場や検査員によっては取り外しを要求されるかもしれないので、心配な方は取り外していくか、工具を持っていこう。

ユーザー車検を予約する

二輪車は自動車検査インターネット予約システムで予約。

継続車検、二輪車を選んで、開いている日時で予約するだけ。

前回は電子化されていなかったので、受付で色々やりとりがあったが、今回は電子化されていたので、端末で車検証のQRコードを読み取れば必要書類をプリントアウトできるようになっていた。受付番号なども必要無かった。

車検場(陸運局)に持っていくもの

- 自動車検査証(原本)

- 自動車損害賠償責任保険証明書(新・旧どちらも用意、原本)

- 自動車納税証明書(最新のもので良い)

- 点検整備記録簿(2年分)

車検証や自賠責など全て原本で持っていく。

自動車税の納税証明書は、有効期限内の最新のものだけで良い。つまり1年分だけでいい。

ユーザー車検の流れ

電子化されたので、端末にあるバーコードリーダーに車検証のQRコードをかざして書類「自動車検査表」「自動車重量税納付書」「継続検査申請書」をプリントアウト、それに記入して印紙売り場で印紙を購入、自賠責の更新を行うだけで手続きは完了するようになった。

とはいえ、最初はちょっと分かりにくいので窓口で聞いてみよう。

窓口がいっぱいあるので案内板を見て、継続車検の窓口へ。

継続車検の申し込みに来たことを伝えると、端末の使い方や書類の書き方を説明してくれる。

必要事項を記入したら、印紙売り場に移動、自動車重量税と検査手数料を収めて、自賠責の継続加入手続きも行う。

書類が揃ったら、それを持ったまま検査コースへバイクを持っていく。

検査コースでのコツ

待ち時間があるので、手続きを済ませたらサッサと二輪の検査コースに移動しよう。

予約した検査時間になる前から行列が出来るので、できるだけ早く並ぶのがいい。

検査コースまでの移動は、敷地内なのでノーヘルでOK。

- 車体幅などのチェック

- エンジン始動、ライト類やホーンのチェック

- 排ガスのチェック

- スピードメーターのチェック(ローラー台)

- ブレーキのチェック(ローラー台)

- ヘッドライトの光軸・光量テスト

検査はこういう流れで行われる。

検査が終わったら

無事検査に通ったら窓口に戻り、「検査終わりました」と伝えて書類を提出。

車検証とシールをもらって終了。

1回目よりはスムーズに通ったけど、2年に1回しか来ないので、どこの窓口で受付だったか?とか検査コースでの所作を忘れてちょと戸惑ったのがあったけど、まあそれは仕方ないかな。

次回はさすがに慣れるでしょう。